2025年11月19日(水)、三重県総合文化センター多目的ホールにて、2025年三重県地方自治研究集会を開催しました。

本集会のテーマは「人材確保のための働きがいのある職場づくり~仕事の魅力について考える~」です。

最初に主催者である自治労三重県本部 原田中央執行委員長から、「自治研活動は、地方行政や公共サービスのあり方を組合自らが研究・実践する重要な取り組みである。しかし近年、少子高齢化に伴う人手不足や受験者減、早期退職の増加により公務職場の欠員が深刻化し、通常業務に追われる状況が続いている。安定した行政運営と質の高い公共サービスの維持には人材確保が不可欠であり、県本部では労使交渉による環境改善とあわせ、自治研活動を通じた人材確保の研究にも取り組んでいる。今回の集会が活動活性化の契機となることを期待している。」との挨拶をいただきました。

研究発表に先立ち、九州大学大学院法学研究院教授 嶋田暁文氏より『自治体職員の自己成長・自己実現と公務のやりがい ~自治体と職員に求められることと、自治研活動の有用性~』のテーマで基調講演をいただきました。

「自治体では若手職員の自己都合退職や志望者減少が深刻化しており、その背景には自己成長・自己実現の機会不足がある。入庁前後の成長支援、柔軟な働き方、人事制度改善など職場環境の改革が求められる一方、職員自身の意識変革も重要である。こうした課題に対し、自治研活動は成長機会の提供や組織改善の提言などの役割を果たし、職員の成長とやりがいにつながる。」という職場・職員双方の変革を必要とすることや変革の一助として自治研活動が有効であることを実例を交えてわかりやすく説明いただきました。

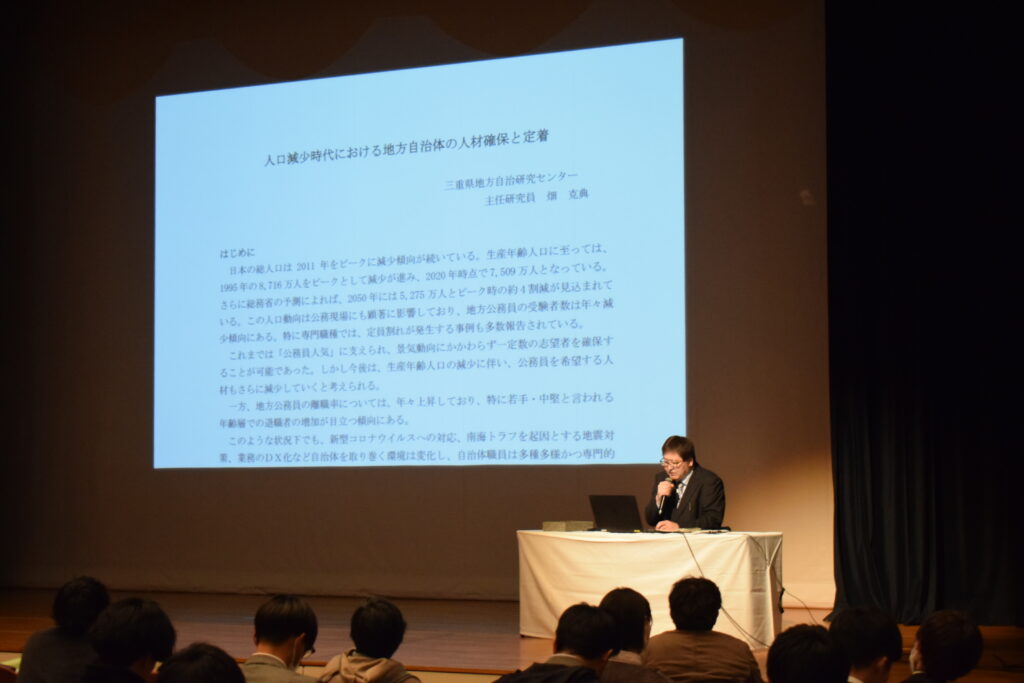

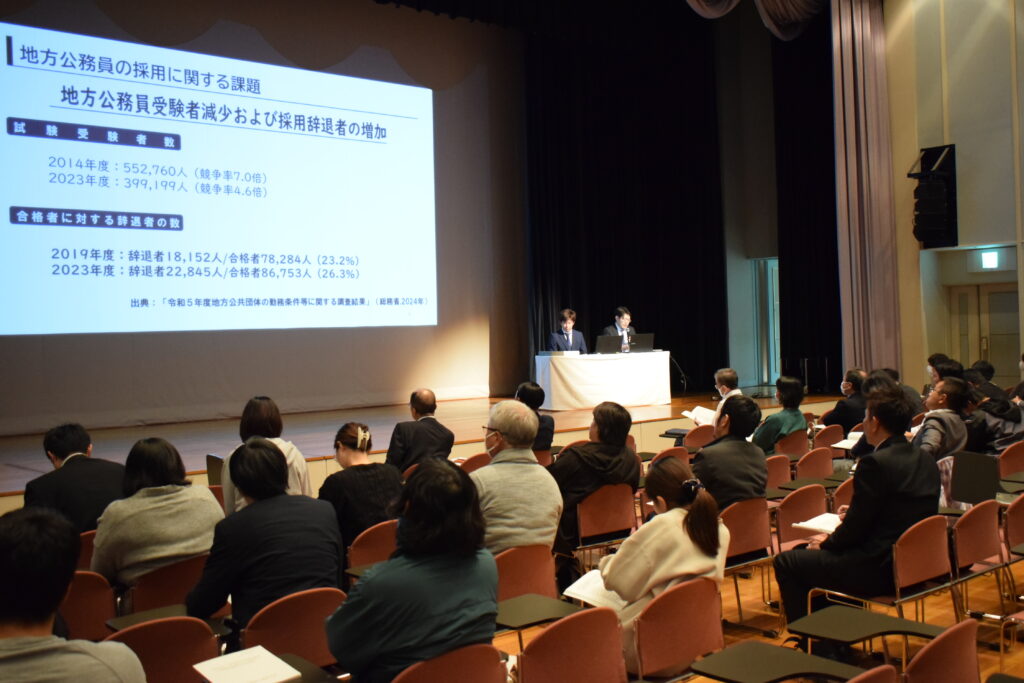

午後からは、当センター主任研究員・畑が、県内自治体の協力のもと当センターが設立した『人口減少時代における地方自治体の人材確保と定着』研究会を代表し、同テーマについての中間研究報告を行いました。地方公務員の現状や受験者・離職者の推移、これらを踏まえた国の施策を解説するとともに、県内自治体職員を対象とした仕事のやりがいおよび職場への愛着に関するアンケート結果を基に、エンゲージメント向上に向けた方針を示しました。

また、地方自治に関する課題解決を考えるために自治労三重県本部が中心となり結成された2つのワーキンググループによる報告も行われました。

『各種選挙における投票率の向上について』をテーマとしたワーキンググループからは、高等学校・大学の生徒およびその親世代にアンケートを実施した結果、親子連れ投票の経験が将来の投票行動に影響することが確認され、投票環境の利便性向上や主権者教育の充実、家庭での政治学習の促進が若年層の投票率向上に有効であり、実施後の効果検証や関係機関の連携も重要であることが報告されました。

『地方公務員の人材確保』をテーマとしたワーキンググループからは県内自治体の職員確保のためのPR戦略について各自治体にアンケートを行ったうえで、「採用試験における対策」として川崎市で行われている職場見学会についての有効性、「働き方改革」として県内自治体でも導入が進んでいる開庁時間の短縮が業務や職員に与える好影響についてそれぞれ報告されました。

続いて、本集会に向けて県内自治体の3つの職員組合等より寄せられた自治研自主レポートの表彰が行われました。

【最優秀賞】松阪市職員組合 『松阪駅周辺商店街散策フィールドワークの実施』

【奨励賞】 三重県職員労働組合『三重県職員の離職増加や採用試験における受験者数の減少にかかる原因分析とその対策』

【奨励賞】 熊野市職員労働組合『熊野市役所におけるDXと生成AIの導入・活用状況について』

最優秀賞に選ばれた松阪市職員組合からは、『松阪駅周辺商店街散策フィールドワークの実施』をテーマとしたレポートが発表されました。フィールドワークを通じて商店街の魅力と課題を整理し、特産品マーケットやオンライン発信などを提案。さらに職員アプリとの連携による継続的支援も開始し、地域課題の理解と職員間の連携、施策への活用を目指す取り組みが報告されました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。